En 1553, Joachim du Bellay quitte la France pour accompagner son oncle, le cardinal Jean du Bellay, à la cour pontificale de Rome. La perspective de vivre sur les lieux où vécurent tant de figures antiques et de découvrir les antiquités de Rome l’enthousiasme. Il compte jouer un rôle politique.

Mais il va rapidement déchanter, déçu par Rome, par les intrigues de la Cour comme par les missions qu’on lui confie. Le cardinal du Bellay est tombé en disgrâce auprès du roi de France et ne peut guère influer sur le cours des évènements. Joachim s’ennuie. Plusieurs fois, il envisage un retour au pays natal mais l’espoir d’une brillante carrière diplomatique le retient à Rome. Réduit à administrer l’intendance de la maison du cardinal, il met à profit ses longues périodes d’oisiveté en écrivant des poèmes en français ou en latin, alternant les sonnets, les élégies, les œuvres satiriques et les épigrammes.

En août 1557, Joachim tombe

malade et souffre de plus en plus de surdité, le cardinal Jean du Bellay le

renvoie en France. Le poète loge au cloître Notre-Dame chez son ami Claude de

Bizé, auquel il s'adresse dans les sonnets 64, 136 et 142 des Regrets.

En janvier 1558, il fait publier

par Fédéric Morel, tenant boutique rue Jean de Beauvais, ses trois principaux

recueils : Les Regrets, Les Antiquités de Rome et les Poemata.

Alors que les Antiquités de Rome évoquent la grandeur et le déclin de

l'ancienne capitale du monde, Les Regrets fustigent la corruption de la Rome

moderne et témoignent de la douleur de l'exil. Joachimi Bellaii Andini Poematum libri Quatuor

est un recueil plus hétérogène, composés de 162 pièces inédites divisées en

quatre parties distinctes : Elegiae, Epigrammata, Amores et Tumuli. La

première partie, les élégies, constitue le pendant latin des Regrets. Leur date de parution peut-être estimée à novembre

ou décembre 1558 puisqu’ils contiennent une épitaphe de Saint

Gelais, mort le 14 octobre (Tum. 39) bien qu'ils portent au verso de leur

page de titre un privilège à la date du 3 mars, qui protège les autres recueils

publiés bien plus tôt dans l’année comme les Antiquitez.

Il peut paraitre paradoxal que

celui qui avait critiqué neuf ans plus tôt dans Défense et illustration de

la langue française, ces poètes néo-latins, pâles imitateurs de Cicéron,

suive le même chemin. Et d’ailleurs, Du Bellay en est quelque peu embarrassé et

tient à se justifier dans la préface Ad Lectorem.

Mais le paradoxe n’est

qu’apparent. La Défense distinguait déjà l’imitation servile et

improductive des anciens à l’imitation inspirée et créatrice des poètes de

l’antiquité. Or, c’est par référence à Ovide que du Bellay use du latin, la

langue de l’exil, tout comme Ovide avait utilisé le sarmate pour composer Tristes.

« Ce n'est l'air des Latins, ni le mont Palatin, Qui ores, mon Ronsard,

me fait parler latin …. C'est l'ennui de me voir trois ans et davantage, Ainsi

qu'un Prométhée, cloué sur l'Aventin… »

Par ailleurs, son séjour à Rome

lui avait permis de côtoyer deux poètes néo-latins italiens, Janus Vitali et

Lelio Capilupi qui furent ses amis, c’est donc tout naturellement et à leur

contact qu’il expérimente les formes poétiques latines, qui entraine en retour

la production d’une poésie dont la richesse et la variété n’ont pas

d’équivalent dans les recueils en langue française.

La partie du recueil contenant les Elégies est construite avec beaucoup d’habileté pour suggérer une progression du sentiment de l’exil. La première élégie décrit le poète embarqué sur la mer hostile que constitue la poésie latine. Puis les trois suivantes sont écrites autour de la première épreuve que connaît le poète : les séductions romaines. Tandis que l’élégie 7, « Patriae desiderium » (le Regret de la Patrie), s'inscrit dans le cycle des trois élégies suivantes, qui traduisent une deuxième épreuve pour le poète : la nostalgie du pays natal. Cette septième élégie retient l’attention car c’est la version latine, largement inspirée d’Ovide, du plus connu des sonnets français de du Bellay : Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage.

Felix qui mores multorum vidit et urbes, sedibus et potuit consenuisse suis ! …

Quando erit ut notae fumantia culmina villae, et videam regni jugera parva mei ?

(Heureux celui qui a vu les

mœurs et les cités de beaucoup (de peuples) et a pu vieillir dans sa demeure !

… Quand arrivera-t-il que je voie les toits qui fument d'une maison connue et

les petits arpents de mon royaume ?)

Cette élégie est construite sur l’alternance entre des passages sombres, marqués par le regret de la France (vers 7 et s. puis vers 29 et s.) avec des passages sur le désir d'une autre patrie, celle de Rome (vers 18 et s.). Le poème est ainsi construit, de façon formelle, sur l'alternance et la dualité de la posture de l'exilé, qui se situe à la fois entre deux patries - l'une dans laquelle il se situe géographiquement, et l'autre dans laquelle il se situe sentimentalement - entre désir et regret. [1]

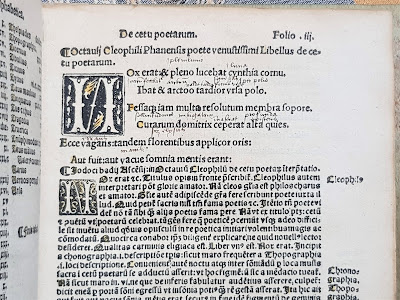

En dehors des vers inimitables du

poète, l’ensemble de l’ouvrage retient l’attention par sa composition

typographique, particulièrement attrayante. Du Bellay avait eu jusque-là eut

recours à Guillaume Cavellat, Arnoul l'Angelier ou Gilles Corrozet pour faire

imprimer ses œuvres mais il n’était pas très satisfait de leur travail et il

s’adressa donc à Fédéric Morel, tout juste installé au clos Bruneau. La

vocation typographique de Fédéric Morel commença, dans l’atelier de Charlotte

Guillard, à l’enseigne du Soleil d’Or, où il était correcteur des impressions

savantes publiées par la maison. Il épousa en 1550 Jeanne Vascosan, la fille de

l’imprimeur Michel Vascosan et petite fille de Josse Bade. Cette longue lignée

de typographes renommés obligeait à l’excellence. Du Bellay écrit dans l’épitre

au lecteur des Divers Jeux Rustiques : « car combien que ce qui est le

meilleur de mon ouvrage ne mérite l'impression, si est ce que j'ayme beaucoup

mieulx que tu le lises imprimé correctement que dépravé par une infinité d'exemplaires,

ou, qui pis est, corrompu misérablement par un tas d'imprimeurs non moins

ignorants que téméraires et impudents. »

Fédéric Morel s’était vu mettre le pied à l’étrier par Michel de l’Hospital qui lui avait demandé de publier entre 1558 et 1560 une dizaine de plaquettes de ses épitres, jusqu’alors diffusées sous forme manuscrite. Morel avait démarré sa production au prix d’investissements très importants : il utilisa dès ses premiers tirages un papier troyen d’excellente qualité, très blanc et lisse et, pour se lancer, il ne récupère pas, à la différence de ce qu’avait fait Vascosan en 1532 avec les fontes de Bade, les polices de caractère de son beau-père. Au moment de ses premières impressions, il dispose en effet de fontes neuves, et magnifiques, gravées par Claude Garamont (en particulier cet élégant italique de corps 14 dans lequel sont composés tous les textes de L’Hospital) [2].

Du Bellay ne fut pas déçu. Les

exemplaires des éditions exécutées à l'officine du Franc-Meurier en 1557 et

1558 sont bien imprimés. Les caractères sont neufs leurs arêtes sont vives, les

barres des lettres apparaissent nettement et la mise en page est

particulièrement élégante. Quelques années plus tard, les impressions de Morel

seront moins belles.

Joachim du Bellay, heureux de ses

relations avec son imprimeur, continua de lui confier l'exécution de ses

travaux. Les Regretz et autres œuvres poétiques avaient obtenu un grand succès,

et l'édition était épuisée. Joachim du Bellay en publia une seconde en 1559 ;

il fit paraître aussi une seconde édition de Epithalame sur le mariage du duc

de Savoye. Seuls les Poemata ne furent jamais réimprimés par Morel.

Bonne Journée

Textor

[1] Œuvres

Poétiques de Joachim Du Bellay, Volume VII : Œuvres latines, Poemata. Paris,

1984, Nizet, édition présentée par Geneviève Demerson.

[2] Voir Michel de l’Hospital, chancelier-poète sous la direction de Perrine Galand-Willemen et Loris Petris Genève, Droz 2014

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)